Emilio e Joyce Lussu

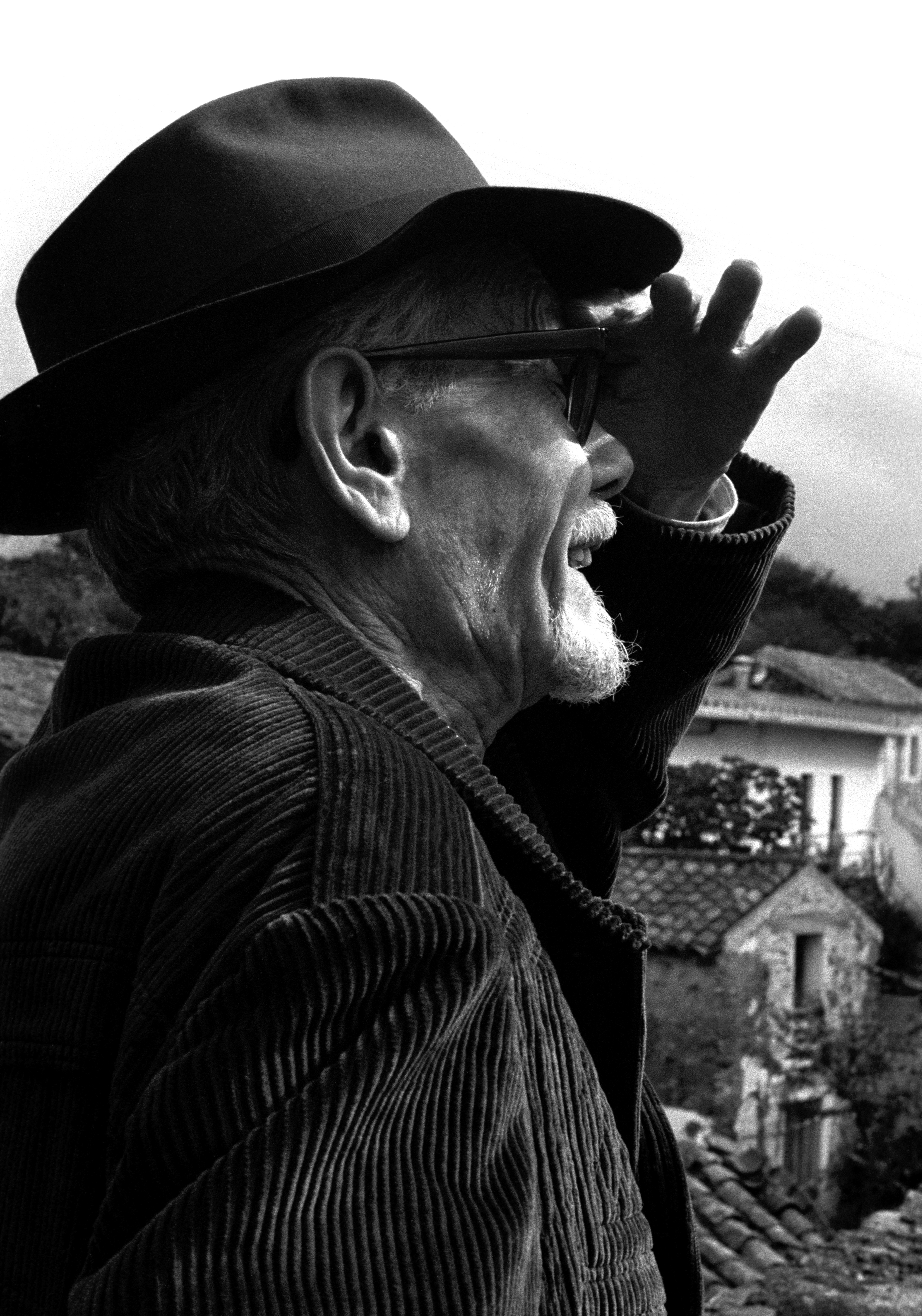

Emilio Lussu

Emilio Lussu nasce ad Armungia il 4 dicembre 1890 e qui trascorre gli anni della sua infanzia. Dopo il Ginnasio e la maturità classica, è studente in Giurisprudenza all’Università di Cagliari, dove si laurea il 29 aprile 1915. Subito richiamato alle armi, partecipa alla Grande Guerra in qualità di ufficiale della Brigata “Sassari”, combattendo sul Carso, sull’Altopiano di Asiago, sulla Bainsizza e sul Piave. Comincia presto a dubitare del senso della guerra, continuando tuttavia a combattere con grande valore per una strenua coerenza rispetto all’iniziale scelta interventista e una profonda responsabilità nei confronti dei suoi soldati. Ufficiale pluridecorato (due medaglie d’argento e due di bronzo al Valor Militare), dopo la fine del conflitto rientra in Sardegna il 14 settembre 1919, preceduto dai racconti dei reduci sardi sulle sue gesta.

Animatore del movimento degli ex combattenti, il 15 aprile 1921 è tra i fondatori del Partito Sardo d’Azione, con il quale viene eletto alla Camera dei Deputati alle elezioni politiche del 15 maggio. In questo periodo, Lussu diventa uno dei più grandi testimoni dell’ascesa del fascismo in Italia e in Sardegna, schierandosi su una linea di opposizione sempre più netta e radicale. Rieletto alla Camera nel 1924 nonostante il clima segnato da violenze e intimidazioni, il 31 ottobre 1926 è assalito nella sua abitazione cagliaritana di Piazza Martiri, scegliendo di non fuggire e colpendo a morte uno degli aggressori. Dopo tredici mesi trascorsi in carcere, nell’ottobre del 1927 è prosciolto in istruttoria per legittima difesa ma immediatamente condannato dal regime a cinque anni di deportazione a Lipari. Il 27 luglio 1929 riesce avventurosamente ad evaderne insieme a Carlo Rosselli e Francesco Fausto Nitti, raggiungendo prima la Tunisia e infine la Francia. A Parigi, insieme a Carlo Rosselli, Alberto Tarchiani e altri antifascisti riuniti intorno a Gaetano Salvemini, è tra i fondatori del movimento di Giustizia e Libertà, nel quale milita durante tutto il periodo dell’esilio. Nel 1933, incontra per la prima volta a Ginevra Joyce Salvadori, che diverrà sua moglie e condividerà con lui l’esperienza della lotta clandestina al nazifascismo negli anni della Seconda Guerra Mondiale.

Negli anni ’30, scrive e pubblica a Parigi le sue opere principali: La Catena (1930), Marcia su Roma e dintorni (1933), Teoria dell’Insurrezione (1936) e Un anno sull’Altipiano (1938). A conoscere un notevole successo editoriale saranno negli soprattutto la Marcia su Roma, straordinaria testimonianza autobiografica del progressivo cedimento morale e politico del Paese di fronte al fascismo, e Un anno sull’Altipiano, autentico capolavoro della letteratura internazionale sulla Grande Guerra. Nel 1939, tornando con la memoria alla Sardegna delle origini, scrive Il Cinghiale del diavolo, un racconto di caccia e magia ambientato nelle campagne di Armungia.

Dopo la caduta di Mussolini, Lussu rientra in Italia stabilendosi a Roma e prendendo parte alla Resistenza come dirigente del Partito d’Azione. Nel 1945, dopo la Liberazione, è ministro dell’Assistenza postbellica nel governo Parri e ministro per i Rapporti con la Consulta nel primo governo Degasperi. Nel 1946 viene eletto all’Assemblea Costituente, entrando a far parte della commissione dei 75, incaricata di scrivere il progetto della Costituzione repubblicana. Senatore di diritto nel primo parlamento della Repubblica Italiana, viene rieletto al Senato nel 1953, nel 1958 e nel 1963, militando prima nel PSI e infine nel PSIUP. Il periodo da parlamentare socialista è ricco di interventi in aula e fuori, dalla difesa della repubblica democratica e antifascista alle battaglie per il riscatto della Sardegna, con la quale rimarrà sempre in contatto e della quale si occuperà fino alla fine. Muore a Roma il 5 marzo 1975.

Joyce Lussu

Joyce Lussu nasce a Firenze l’8 maggio 1912, da una famiglia di origini anglo-marchigiane. Figlia di Guglielmo Salvadori e Giacinta Galletti, conosce l’esperienza dell’esilio già nel 1924, quando suo padre è aggredito dagli squadristi fiorentini e decide di lasciare l’Italia per riparare in Svizzera.

Dopo la maturità classica conseguita da privatista nelle Marche, studia filosofia all’Università di Heidelberg e qui è testimone della rapida ascesa del nazismo, decidendo dunque di lasciare la Germania. Attiva nel lavoro clandestino di supporto al movimento di Giustizia e Libertà, nel 1932 si reca a Ponza a trovare suo fratello Max, confinato sull’isola per la sua attività antifascista. Qui riceve il compito di partire per la Francia alla ricerca di Emilio Lussu e consegnare personalmente a lui un insieme di documenti segreti. Il primo incontro a Ginevra nella primavera del 1933 verrà rievocato nelle pagine di Portrait, la sua straordinaria autobiografia pubblicata nel 1988. Nel 1938 Joyce ed Emilio Lussu sono insieme a Parigi dove lei studia alla Sorbona e dove vivono fino all’occupazione tedesca della Francia, nel giugno 1940.

Con la fuga dalla capitale francese inizia il periodo della lotta clandestina al nazifascismo, dentro la temperie della Seconda Guerra Mondiale. A Marsiglia, nel 1941, Joyce si specializza nelle produzione di falsi documenti d’identità per favorire la fuga dalla Francia di molti antifascisti ricercati. Dopo gli spostamenti a Lisbona e Londra, Joyce ed Emilio Lussu saranno gli unici esponenti dell’antifascismo italiano a tornare nella Francia occupata, per riprendervi l’impegno nella lotta al nazifascismo. In Fronti e frontiere, opera scritta e pubblicata nel 1945, sarà lei a rievocare per prima in forma autobiografica questa esperienza.

Poco tempo dopo la caduta del fascismo e il rientro in Italia, Joyce Lussu è incaricata dal Comitato di Liberazione Nazionale di tentare il passaggio del fronte di guerra e prendere i contatti con il governo Badoglio e gli Alleati nel sud del Paese. La sua azione nella Resistenza da partigiana combattente le varrà la decorazione con medaglia d’argento al Valor Militare, consegnata mediante cerimonia solenne a Cagliari nel 1961. Nel 1944 arriva per la prima volta in Sardegna, cominciando i suoi viaggi alla scoperta dell’isola, di cui denuncia con numerosi articoli le condizioni di povertà e sottosviluppo. Per alcuni anni è dirigente dell’Unione Donne Italiane, portando avanti il suo impegno per l’emancipazione femminile. Dalla fine degli anni ’50 è delegata italiana del Movimento mondiale per la Pace di Bertrand Russell, sostenendo la causa dei movimenti di liberazione dei popoli africani, in lotta per l’indipendenza dal colonialismo europeo. E’ così che incontra e traduce, in giro per il mondo, poeti come Nazim Hikmet, Agostino Neto, José Craveirinha e Ho-Chi-Minh. Tra le sue opere principali si ricordano Tradurre Poesia (1967), Padre Padrone Padreterno (1976), L’olivastro e l’innesto (1982), Inventario delle cose certe (1988). Cofondatrice e presidente per dieci anni dell’Istituto Sardo per la Storia della Resistenza e dell’Autonomia, rimarrà in contatto con la Sardegna e con Armungia fino alla sua morte, avvenuta a Roma il 4 novembre 1988.